染色技法は1000年以上前と

古くから伝わっていますが、

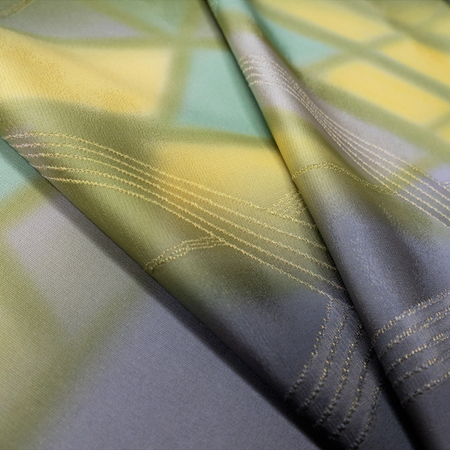

友禅染と呼ばれる模様染めは、

江戸時代扇絵師として京の町で

人気を博していた宮崎友禅斉によって

確立されたと伝えられています。

古くから伝わっていますが、

友禅染と呼ばれる模様染めは、

江戸時代扇絵師として京の町で

人気を博していた宮崎友禅斉によって

確立されたと伝えられています。

扇絵で培った斬新な画風を

デザインに取り込み模様染めに

取り込んだのが始まりだといわれています。

宮崎友禅斉によって

様々な技術が組み合わせられ

「手描友禅」の基礎が誕生したのだそうです。

デザインに取り込み模様染めに

取り込んだのが始まりだといわれています。

宮崎友禅斉によって

様々な技術が組み合わせられ

「手描友禅」の基礎が誕生したのだそうです。

町人文化の栄えた江戸時代の中期には

色彩豊かで絵画のように緻密な模様を

着物に染める友禅染が盛んに

行われるようになりました。

化学染料を取り入れ始めた明治時代には

型紙を使って大量に友禅模様を染める

「写し友禅染め」が開発され、

現在の「型友禅」と呼ばれるものが出来ました。

色彩豊かで絵画のように緻密な模様を

着物に染める友禅染が盛んに

行われるようになりました。

化学染料を取り入れ始めた明治時代には

型紙を使って大量に友禅模様を染める

「写し友禅染め」が開発され、

現在の「型友禅」と呼ばれるものが出来ました。

それまでの手描で彩色する

「手描友禅」に「型友禅」が

加わることによって製産可能量が増え、

多くの人々に広がっていきました。

現在も友禅染めの技法には

創意工夫が重ねられ

豊かな加工技術が施された

「京友禅」の着物が愛され続けています。

「手描友禅」に「型友禅」が

加わることによって製産可能量が増え、

多くの人々に広がっていきました。

現在も友禅染めの技法には

創意工夫が重ねられ

豊かな加工技術が施された

「京友禅」の着物が愛され続けています。